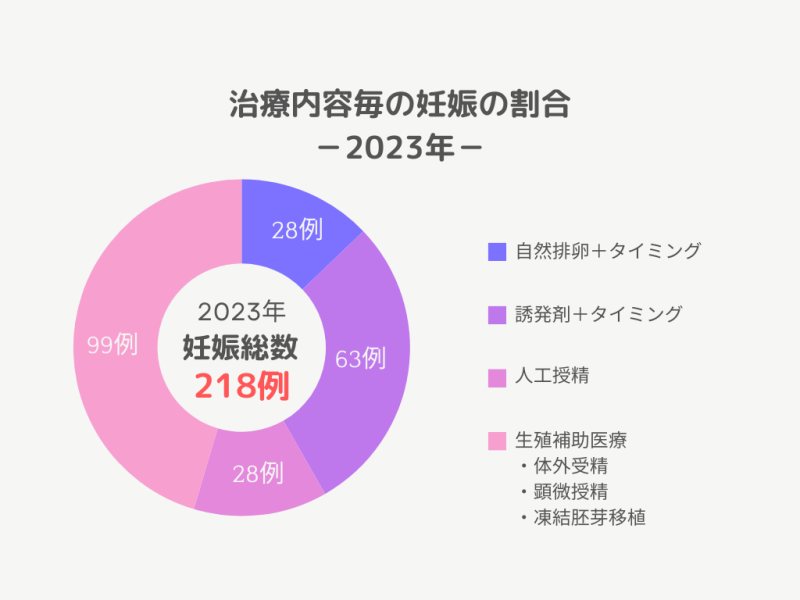

2023年の治療成績の報告です。

合計妊娠数218例

自然周期タイミング法 28例

排卵誘発併用タイミング法 63例

人工授精28例 妊娠率28/135(20.7%)

生殖補助医療 99例 妊娠率 妊娠数/胚移植数 99/185(53.5%)

一昨年体外受精保険化に伴い経済的負担を軽減できるようになったため

たくさんの方に治療を受けて戴けるようになりました。

来年も保険診療を基本に治療を行っていきたいと考えます。

2023年の治療成績の報告です。

合計妊娠数218例

自然周期タイミング法 28例

排卵誘発併用タイミング法 63例

人工授精28例 妊娠率28/135(20.7%)

生殖補助医療 99例 妊娠率 妊娠数/胚移植数 99/185(53.5%)

一昨年体外受精保険化に伴い経済的負担を軽減できるようになったため

たくさんの方に治療を受けて戴けるようになりました。

来年も保険診療を基本に治療を行っていきたいと考えます。

| 2023年妊娠例合計数 各治療方法 |

218例 各妊娠例数 |

| Ⅰ自然排卵+タイミング | 28例 |

| Ⅱ誘発剤+タイミング | 63例 |

| Ⅲ人工授精 | 28例※1 |

| Ⅳ生殖補助医療(体外受精・顕微授精・凍結胚芽移植) | 99例※2 |

| ※1 人工授精妊娠率 20.7% ※2 生殖補助医療妊娠率 53.5% | |

昨年4月から生殖補助医療が保険適用になり、たくさんの方に治療を受けて戴きました。

本年3月までの令和4年度の採卵数と胚移植数、胚移植当たりの妊娠数を報告いたします。

令和4年4月~令和5年3月

① 採卵数202例

② 胚移植数170例

③ 妊娠率52.4%(89/170)

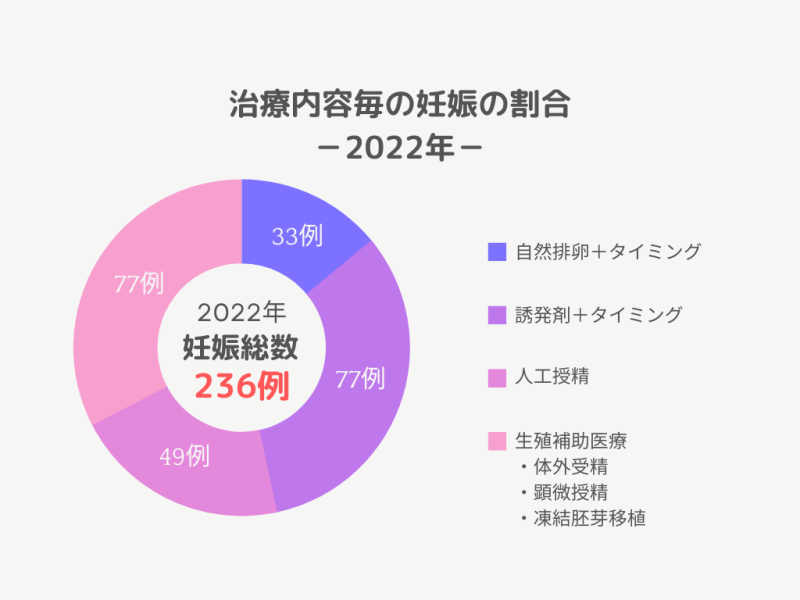

2022年は、体外受精保険適応になったため生殖補助医療の治療数が増え、採卵数だけでも4月以降前年の同期の2倍以上になりました。

人工授精の妊娠数は49例で、対人工授精実施数妊娠率は26.1%でした。

体外受精・顕微授精の妊娠数は77例で、対移植周実施妊娠率は52%でした。

| 2022年妊娠例合計数 各治療方法 |

236例 各妊娠例数 |

| Ⅰ自然排卵+タイミング | 33例 |

| Ⅱ誘発剤+タイミング | 77例 |

| Ⅲ人工授精 | 49例※1 |

| Ⅳ生殖補助医療(体外受精・顕微授精・凍結胚芽移植) | 77例※2 |

| ※1 人工授精妊娠率 26.1% ※2 生殖補助医療妊娠率 52% | |

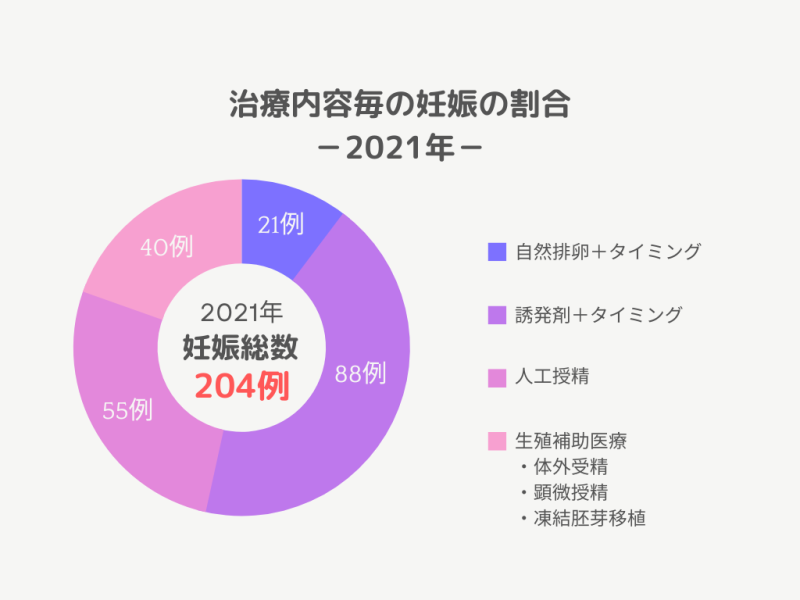

| 2021年妊娠例合計数 各治療方法 |

204例 各妊娠例数 |

| Ⅰ自然排卵+タイミング | 21例 |

| Ⅱ誘発剤+タイミング | 88例 |

| Ⅲ人工授精 | 55例※1 |

| Ⅳ生殖補助医療(体外受精・顕微授精・凍結胚芽移植) | 40例※2 |

| ※1 人工授精妊娠率 26.8% ※2 生殖補助医療妊娠率 51.3% | |

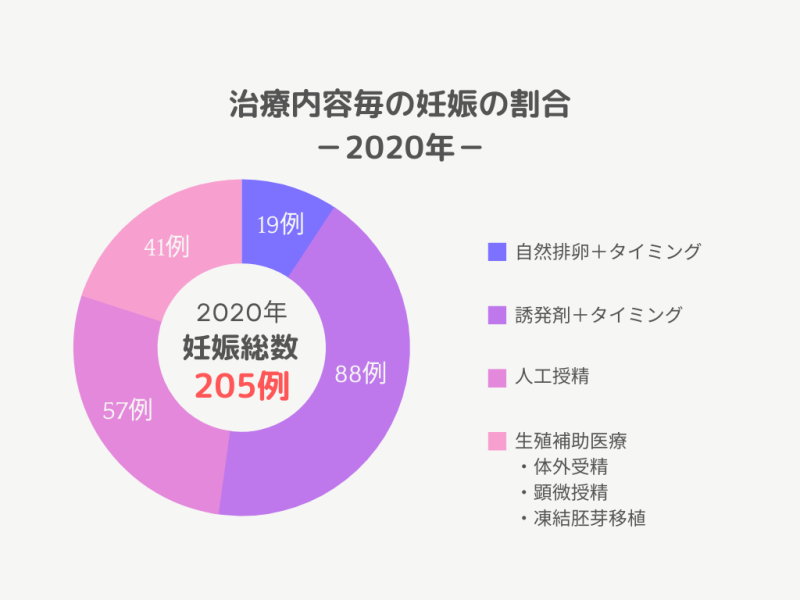

| 2020年妊娠例合計数 各治療方法 |

205例 各妊娠例数 (全体の割合) |

| Ⅰ自然排卵+タイミング | 19例 (19/205,9.3%) |

| Ⅱ誘発剤+タイミング | 88例 (88/205,42.9%) |

| Ⅲ人工授精 | 57例 (57/205,27.8%)※1 |

| Ⅳ生殖補助医療(体外受精・顕微授精・凍結胚芽移植) | 41例 (41/205,20.0%)※2 |

| ※1 人工授精妊娠率 31.8% ※2 生殖補助医療妊娠率 48.2% | |

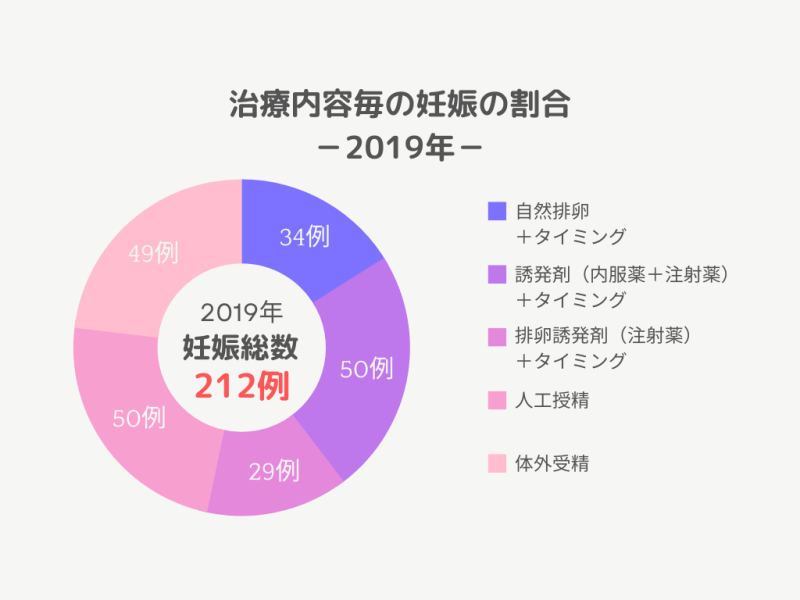

| 2019年妊娠例合計数 各治療方法 |

212例 各妊娠例数 (全体の割合) |

| Ⅰ自然排卵+タイミング | 34例 (34/212,16.0%) |

| Ⅱ誘発剤+タイミング | 79例 (79/212,37.3%) |

| ①誘発剤内服薬(クロミッド)+注射薬+タイミング | 50例 (50/212,23.6%) |

| ②注射薬+タイミング | 29例 (29/212,13.7%) |

| Ⅲ人工授精 | 50例 (50/212,23.6%)※1 |

| Ⅳ生殖補助医療(体外受精・顕微授精・凍結胚芽移植) | 49例 (49/212,23.1%)※2 |

| ※1 人工授精妊娠率 22.1% ※2 生殖補助医療妊娠率 50.5% | |

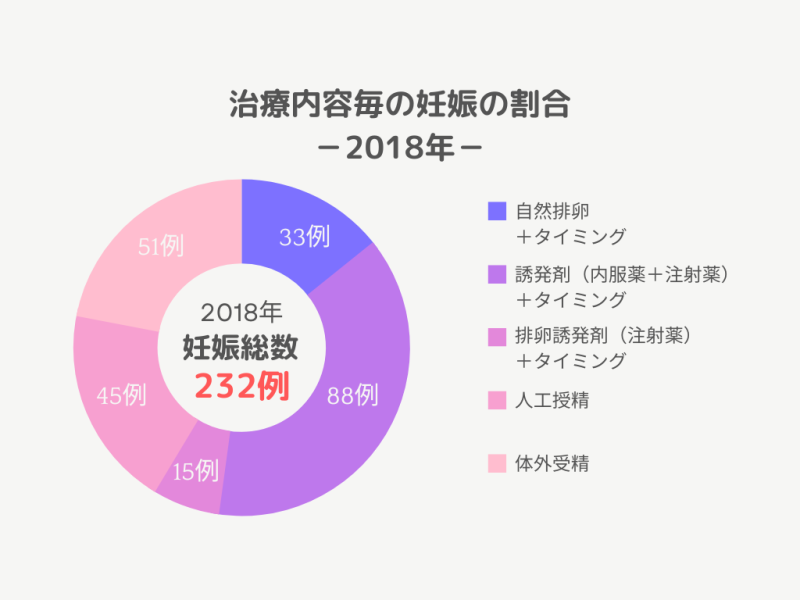

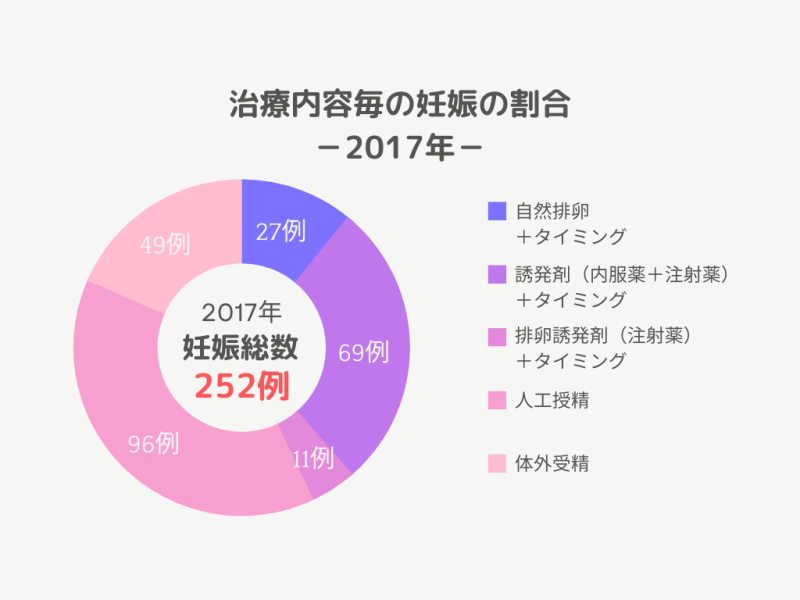

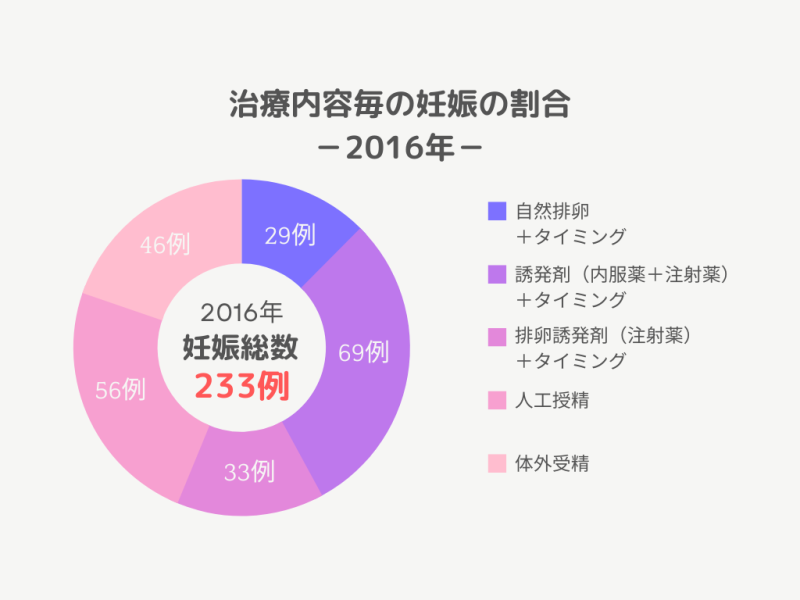

| 2016年 | 2017年 | 2018年 | |

| 妊娠総数 | 233例 | 252例 | 232例 |

| ①自然排卵+タイミング | 29例 | 27例 | 33例 |

| ②誘発剤(内服薬+注射薬)+タイミング | 69例 | 69例 | 88例 |

| ③排卵誘発剤(注射薬)+タイミング | 33例 | 11例 | 15例 |

| ④人工授精 | 56例 | 96例 | 45例※1 |

| ⑤体外受精 | 46例 | 49例 | 51例※2 |

| ※1 人工授精妊娠率 18.1% ※2 体外受精妊娠率 49.0% | |||

2018年の治療成績のは、ほぼ昨年と同じくらいと思われます。

本年の特徴は、誘発剤を用いたタイミング法の妊娠率が多かったような気がします。

これは、一昨年の新潟の学会で誘発剤併用のタイミング法で妊娠した症例の治療成績を発表して、妊娠症例の排卵誘発剤使用回数が平均4回と、妊娠していない症例と有意な差が出たため、昨年は内服薬(クロミッド)に注射をなるべく多く使用するように心がけました。その結果であると思います。

また、タイミング治療で妊娠が増えたため、人工授精の妊娠数も減少したと考えられます。

タイミング法でも排卵刺激を充分すると妊娠するものですね。(この中には、精子の少ない症例の方も妊娠しております。)

最終的には、卵子の影響が一番です。